Kurz vorab: Ich wollte mit diesem Artikel nicht das Bargeld schlecht reden – bis zum schreiben dieses Artikels war Bargeld mein primäres Zahlungsmittel. Ich wollte jedoch untersuchen, inwieweit Bargeld eine echte Überlebenschance hat und ob wir von einem „aktiven Abschaffen“ des Bargelds sprechen können – oder ob es nicht vielmehr aufgrund technischer Nachteile organisch vom Markt verschwinden wird. Jetzt überlege ich ob Bargeld mein primäres Zahlungsmittel bleiben soll…

Ist das zwanghafte Festhalten am Bargeld es wirklich wert? Oder sollten wir unsere Energie nicht lieber in die Entwicklung und Verbreitung einer freien, besseren Lösung wie Bitcoin stecken? Und wie weit erfüllt Bargeld tatsächlich das Versprechen von Freiheit? Oder laden wir es mit mehr Bedeutung auf, als es verdient – einfach deshalb, weil wir historisch keine Alternative hatten?

Und wollen wir uns wirklich weiterhin auf das Versprechen staatlicher Institutionen verlassen? Oder sollten wir nicht lieber aktiv nach freiheitlichen Lösungen suchen, die über Jahrzehnte – oder länger – Bestand haben können?

Die Diskussion über das Abschaffen des Bargelds ist nicht neu, wird aber durch das Aufkommen der „digitalen Zentralbankwährungen“ wieder lauter. Ich schreibe diesen Artikel im Mai 2025. Für Oktober 2025 will die EZB die „Vorbereitungsphase“ für den digitalen Euro abschließen. Was daraus folgt, wissen wir noch nicht – aber dass dabei etwas Freiheitliches herauskommt, dürfen wir kaum erwarten.

Steht der digitale Euro in Verbindung mit dem Bargeld?

Offiziell nicht. Nach eigener Aussage will die EZB das Bargeld weiterhin aufrechterhalten und parallel zum digitalen Zentralbankgeld anbieten.

„Euro-Banknoten und -Münzen sind gesetzliches Zahlungsmittel im Euroraum. Bargeld ist ein wichtiger Teil Ihrer Freiheit, selbst zu entscheiden, wie Sie bezahlen möchten, und unerlässlich für die finanzielle Inklusion aller gesellschaftlichen Gruppen.

Unsere Bargeldstrategie zielt darauf ab, sicherzustellen, dass Euro-Bargeld weiterhin weit verbreitet, zugänglich und als Zahlungsmittel sowie als Wertaufbewahrungsmittel akzeptiert bleibt. Es soll zudem innovativ, sicher und umweltfreundlich bleiben.“

Quelle: https://www.ecb.europa.eu/euro/cash_strategy/html/index.en.html

Ok, ok – für alle, die aus dem Lachen nicht mehr herauskommen:

Das ist tatsächlich die eigene Aussage der EZB. Doch wir sehen bereits an Formulierungen wie „sowie als Wertaufbewahrungsmittel akzeptiert“, dass die EZB ihren eigenen Ansprüchen nicht gerecht wird. Wer Euro als Wertaufbewahrungsmittel hält, wird durch eine anhaltende Inflation von mindestens 2 % pro Jahr real um mindestens 2 % ärmer – nicht in absoluten Zahlen, aber gemessen an der Kaufkraft.

Wie nachhaltig kann dann das Ziel der EZB sein, das Bargeld als Tauschmittel zu erhalten?

Vielleicht ist die EZB auch gar nicht die richtige Stelle, um nach den Ursachen für das Bargeldsterben zu suchen. Werfen wir stattdessen einen Blick dorthin, wo Bargeld tatsächlich verwendet wird: in Supermärkte und den Einzelhandel.

Es gibt immer mehr Beispiele aus dem Einzelhandel, in denen Bargeld einfach nicht mehr akzeptiert wird. So etwa in den sogenannten „Pickup-Stores“, in denen kein Personal notwendig ist und die Kundinnen und Kunden ihre Waren selbst scannen und bezahlen. Diese arbeiten in der Regel komplett bargeldlos. Gleichzeitig nimmt auch die Verfügbarkeit von Bargeld über klassische Bankautomaten stetig ab.

Die Geschäftsmodelle der Banken und Sparkassen mussten in den letzten Jahren – insbesondere aufgrund der Niedrigzinspolitik – stark verändert werden. Besonders auf dem Land hat das zu einem massiven Aussterben von Bankfilialen geführt. Um an Bargeld zu kommen, müssen viele Landbewohner inzwischen weite Wege zurücklegen.

Teilweise haben Supermärkte diese Nische erkannt und ermöglichen Bargeldabhebungen ab einem bestimmten Einkaufswert. Doch das kann man kaum als eine „Bargeldstrategie“ der EZB bezeichnen – vielmehr handelt es sich dabei um Serviceangebote privater Unternehmen für ihre Kundschaft.

Warum verzichtet der Einzelhandel auf Bargeld?

Die meistgenannten Gründe sind Hygiene, Sicherheit und Effizienz.

1. Hygiene:

Bargeld geht durch viele Hände und kann dadurch Krankheitserreger oder Rückstände von Drogen aufweisen. Auch wenn die Konzentrationen in der Regel nicht gesundheitsschädlich sind, ist dies insbesondere beim Verkauf von Lebensmitteln ein sensibles Thema.

2. Sicherheit:

Bargeld kann gestohlen werden. Je nach Geschäft und Umsatz kann sich in einer Kasse eine erhebliche Menge Bargeld befinden – das stellt ein Sicherheitsrisiko dar. Das Geld muss regelmäßig abtransportiert werden, die Kasse muss versichert sein, und all das verursacht zusätzliche Kosten: der Geldtransport ebenso wie die Versicherungspolice, die umso höher ausfällt, je mehr Bargeld gelagert wird. Zudem benötigt man Bargeld, um den Handelstag überhaupt zu starten – Rückgeld muss bereitliegen. Das macht die Bargeldlogistik komplex.

3. Effizienz:

Das Kassenpersonal wird für den Einzelhandel zunehmend zum Kostenfaktor. Daher sehen wir immer mehr Selbstbedienungskassen, an denen sich der Kunde selbst abkassiert. Das spart Personal. Die Möglichkeit, dass Kunden Artikel versehentlich oder absichtlich nicht korrekt einscannen, wird dabei in Kauf genommen. Die Selbstbedienungskassen funktionieren fast ausschließlich bargeldlos – ein kurzer Wisch mit Karte oder Smartphone ist einfacher als ein Automat, der mechanisch mit Münzen und Scheinen hantieren muss.

Auch an klassischen Kassen mit menschlicher Bedienung bringt bargeldloses Bezahlen erhebliche Effizienzvorteile: Es muss kein Rückgeld ausgezahlt werden – man kann sich also nicht verzählen oder mit fehlendem Kleingeld kämpfen. Die Kassenabrechnung am Tagesende ist praktisch erledigt, es muss nichts mehr von Hand gezählt werden, und das Risiko, dass der Kassiererin Unterschlagung vorgeworfen wird, sinkt.

Auch im hektischen Alltag kann Personal spontan einspringen. Beim Einsatz von Bargeld ist das schwieriger: Wenn am Ende des Tages Geld in der Kasse fehlt, ist unklar, welcher Kollege den Fehler gemacht hat – das wirft schnell einen Verdacht auf und kann Misstrauen im Team schüren.

4. Geschwindigkeit:

Der bargeldlose Bezahlvorgang ist schlicht schneller – für Kassierer und Kunden. Auch der Kunde muss sein Rückgeld nicht prüfen und verstauen, während schon die Produkte des nächsten Kunden über den Scanner laufen.

Und dabei habe ich noch nicht einmal das klassische Klischee erwähnt: die sinnbildliche Oma, die ihre kupferfarbenen Münzen loswerden möchte und das Kleingeld an der Kasse abzählt. Ich habe selbst schon erlebt, wie eine Kassiererin zu so einer Kundin sagte: „Das nehme ich beim nächsten Mal nicht mehr an!“

Wir könnten uns wohl einen Großteil des Münzenzählens ersparen, wenn wir aufhören würden, Preise wie 4,99 € oder 9,85 € auszuschreiben. Ökonomisch macht es kaum einen Unterschied, auf die nächste Stelle aufzurunden – psychologisch allerdings schon.

Auch wenn uns bewusst ist, dass diese Produkte im Grunde 5 € oder 10 € kosten, nimmt unser Unterbewusstsein solche Preise als günstiger und damit attraktiver wahr. Die Händler werden also so schnell nicht aufhören, krumme Preise zu verwenden.

Für den Einzelhandel als wirtschaftlichen Akteur hat das Bargeld fast nur Nachteile – Ausnahmen bilden Produkte und Dienstleistungen, bei denen Privatsphäre eine besonders große Rolle spielt.

Ein kurzer Blick in die Geschichte:

Wie sind Geldscheine eigentlich entstanden?

Zur Geschichte des Geldes wurden bereits viele Artikel und Bücher geschrieben, deren Inhalte ich hier nicht wiedergeben möchte. Wer tiefer in das Thema eintauchen will, dem sei das Buch Der Bitcoin-Standard empfohlen. Wer das heutige Geldsystem verstehen möchte, findet in Broken Money oder Layered Money gute Einstiege.

Die Menschen haben in der Geschichte stets nach einem möglichst stabilen Tauschmittel für ihren Handel gesucht. Im Laufe der Zeit verwendete man unter anderem Steine, Muscheln, Salz und Edelmetalle. Aus Letzteren ließ sich Münzgeld prägen, das einen einheitlichen Wert besaß und austauschbar (fungibel) war. Mit der Zeit wurde es jedoch zunehmend unpraktisch, schwere Säcke voller Münzen zu transportieren. Also erfand man Zertifikate, die einen bestimmten Gegenwert in Münzen versprachen. Eine Bank garantierte dem Inhaber eines solchen Zertifikats, eine festgelegte Menge Münzen auszuhändigen. Der Geldschein war geboren – deutlich einfacher zu transportieren als schwere Metallmünzen.

Wir sehen also: Die Menschen haben schon immer Wege gesucht, den Umgang mit Geld zu vereinfachen – und schreckten nicht davor zurück, das Geld zu abstrahieren.

Das große Freiheitsversprechen des Bargelds erkaufen wir uns mit vielen kleinen Problemen im Alltag. Und das ist im Grunde normal: Effizienz und Benutzerfreundlichkeit werden oft durch Zentralisierung ermöglicht. „Kostenlose“ Services bezahlen wir in der Regel mit Werbung oder – direkter – mit der Preisgabe unserer Daten.

Bargeld hat ein weiteres großes Problem:

Es eignet sich nicht zum langfristigen Sparen.

Unser heutiges Bargeld hat nichts mehr mit den Edelmetallmünzen der Vergangenheit zu tun. Auch die Münzen im Euro- oder Dollar-System sind zu reinen Abstraktionen von Geld geworden. Wer Euro oder Dollar als Sparmittel nutzt, wird kontinuierlich ärmer.

Offiziell liegt die jährliche „Verarmungsrate“ – also die Inflation – bei etwa 2 %. Das ist nicht nur der gemessene, sondern auch der angestrebte Wert. Der Wertverfall unseres Geldes zeigt sich schon daran, dass der Kupferanteil in Cent-Münzen inzwischen auf eine reine Plattierung reduziert wurde. Eine 1-Cent-Münze aus purem Kupfer hätte heute bereits einen Materialwert von etwa 2 Cent – also mehr, als ihr Nennwert beträgt. Daher bestehen 1- und 2-Cent-Münzen mittlerweile aus einem Stahlkern mit kupferfarbener Beschichtung.

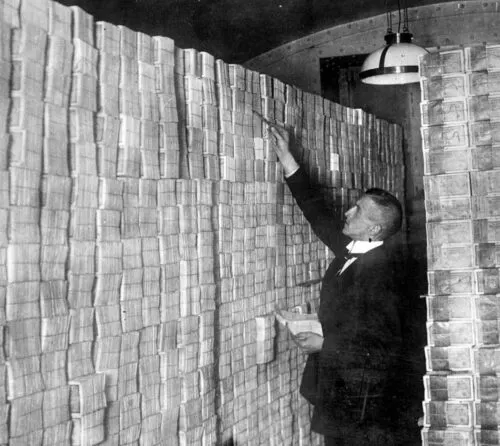

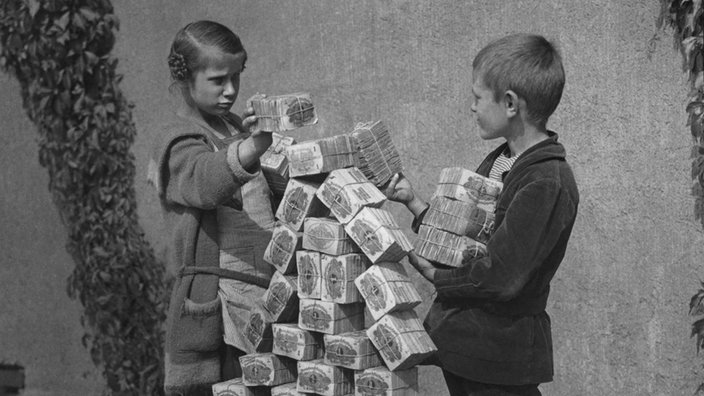

Wer weitere Beispiele für den Werteverfall des (Bar-)Geldes sucht, kann einfach nach „Hyperinflation Weimarer Republik“ googeln – oder sich Bilder ansehen, die zeigen, welchen (Nicht-)Wert das Bargeld für die Menschen damals hatte.

Natürlich kann man sich das Ganze jetzt schönreden:

„Bargeld nutzt man nur für Transaktionen – sparen muss man eben in anderen Werten wie Immobilien, Kunst, Gold, Silber oder Aktien.“

Ja, das kann man so machen – aber unter dem Blickwinkel von Freiheit und Unabhängigkeit ergibt sich ein Problem.

Um solche Sachwerte zu erwerben, braucht man fast immer einen Mittelsmann – also einen Händler. Und dieser akzeptiert nur selten (oder nie) Bargeld. Ich kenne keinen Anbieter, bei dem man Aktien mit Bargeld kaufen oder verkaufen kann. Gold etwa kann man gegen Bargeld kaufen und verkaufen – aber der Tausch wird zunehmend erschwert.

Der anonyme Goldkauf ist heute in Deutschland nur noch bis zu einem Betrag von 1.999 € möglich – und dafür bekommt man schon jetzt keine ganze Unze mehr. Wenn der Goldpreis weiter steigt (oder der Euro weiter an Kaufkraft verliert), wird man bald nicht einmal mehr eine halbe Unze dafür erhalten.

Zwar kann man bereits 1 g Gold für etwa 120 € kaufen, muss dabei aber mit erheblichen Aufpreisen für die kleine Stückelung rechnen – und mit einem gewissen Verlust, wenn man es kurzfristig wieder in Bargeld tauschen will.

Gehen wir weg vom physischen Gold hin zu Aktien oder Goldzertifikaten:

Für solche Produkte braucht man zwingend einen Treuhänder.

Man kann diese Zertifikate nicht selbst verwahren – man ist also zu 100 % von einem Dritten abhängig. Und selbst wenn dieser Anbieter ehrlich und ehrenwert ist, sitzt er stets in einer politisch beeinflussbaren Jurisdiktion.

Sucht man sich z. B. einen Verwahrer in einem „freien und unabhängigen Land“ – etwa in der oft zitierten Schweiz – muss man sich bewusst sein: Auch das ist nur eine Momentaufnahme. Auch in der Schweiz können sich politische Mehrheiten und Rahmenbedingungen ändern.

Lebt man nicht selbst dort, ergibt sich zudem ein ganz praktisches Problem: der Geldtransfer.

Kauft oder verkauft man ein solches Produkt bei einem Anbieter in der Schweiz, muss das Geld den gesamten Weg durch das traditionelle SWIFT-Bankensystem und einen Geldautomaten zu einem selbst zurücklegen.

Ein langer Weg, durch viele Hände – bis man schließlich wieder sein „freies“ Geld in den Händen hält.

Ich denke, das Bargeld wird aussterben – wie einst die Kassette.

Dazu braucht es weder ein aktives Eingreifen der Zentralbanken noch der Regierungen. Und wenn wir der Politik unterstellen, dass sie mehr Kontrolle über uns und unser Geld haben will, dann wird sie diesen Prozess nicht nur nicht aufhalten – sie wird ihn stillschweigend geschehen lassen.

Tatsächlich sind Politik und Zentralbanken dem bereits einen Schritt voraus, indem sie Alternativen bereitstellen: Giralgeld heute, digitales Zentralbankgeld morgen.

Was ist die freie Alternative aus dem Markt heraus?

Bitcoin!

Aber wenn wir als Individuen nichts zur Verbreitung und Akzeptanz von Bitcoin beitragen, wird es sich nicht durchsetzen – oder nur sehr langsam. Es könnte sogar ein Nischenprodukt bleiben. Ein staatliches „Bitcoin-Förderprogramm“ ist jedenfalls nicht zu erwarten.

Wer seine Hoffnung auf Freiheit ins Bargeld legt, legt seine Freiheit faktisch in die Hände des Staates. Und wenn unsere Freiheit von einem Dritten abhängt, ist es keine echte Freiheit – sondern bestenfalls ihre Illusion.

Bargeld war einmal ein freies Geld – als es noch aus Edelmetall bestand. Doch als Herrscher begannen, ihre Gesichter auf die Münzen zu prägen und alte Münzen für ungültig zu erklären, verlor das Bargeld seinen freiheitlichen Charakter. Mit jeder Verwässerung des Edelmetallgehalts wurde ihm ein Stück dieser Funktion genommen.

Auch gesetzlich wird Bargeld zunehmend eingeschränkt:

– Maximal 25.000 € bei innereuropäischen Grenzübertritten

– Maximal 10.000 € beim Kauf bestimmter Güter (z. B. Autos)

– In Spanien gilt eine Meldepflicht bei Bargeldabhebungen über 3.000 €

Das Fenster, in dem Bargeld sinnvoll einsetzbar ist, wird immer kleiner: Große Beträge sind faktisch verboten, und kleine Beträge verlieren durch die Inflation kontinuierlich an Bedeutung. Es gibt kaum noch Produkte, die man sinnvoll mit Münzgeld bezahlen kann.

Ich schreibe diesen Artikel gerade in einem Wiener Café in Randlage – für einen doppelten Espresso habe ich 5 € bezahlt. Da ergibt Münzgeld schlicht keinen Sinn mehr.

„Bargeld ist ein anerkanntes Zahlungsmittel“

Aber von wem eigentlich anerkannt? Vom Staat?

Wenn der Staat dir deine Freiheit gewährt oder entzieht, dann ist es keine echte Freiheit.

Bargeld unterliegt – genauso wie Giralgeld – der Inflation. Deshalb fuhr man in der Weimarer Republik mit einem Schubkarren voller Geldscheine zum Bäcker, um ein einziges Brot zu kaufen.

Aus meiner Sicht ist der Kampf für das Bargeld ein aussichtsloser.

Es hat bereits verloren – es gibt schlicht zu viele angenehmere, schnellere und bequemere Zahlungsmethoden.

Fassen wir Mut, alte Gewissheiten zu hinterfragen.

Der Glaube an die Freiheit des Bargelds stammt aus einer Zeit, in der es keine besseren Alternativen gab. Diese Zeit ist vorbei. Bargeld verliert an Bedeutung – nicht, weil es verboten wird, sondern weil es im Alltag zunehmend unpraktisch und ineffizient ist.

Statt nostalgisch an einem aussterbenden System festzuhalten, sollten wir unsere Energie in echte, zukunftsfähige Alternativen investieren.

Bitcoin – vor allem in seinen Second-Layer-Anwendungen – bietet die Chance auf ein freies, dezentrales und zensurresistentes Geldsystem.

Es liegt an uns, diesen Wandel aktiv mitzugestalten.

Nicht durch Bitten an die Politik, sondern durch selbstbestimmtes Handeln.

Wer Freiheit wirklich will, sollte aufhören, sie in alten Strukturen zu suchen – und anfangen, sie in neuen Systemen zu leben.

Gruß, Alex

Block 901198